パキポディウム シバの女王の玉櫛

ディッキア マルニエ・ラポストレイ

パキポディウム シバの女王の玉櫛

ディッキア マルニエ・ラポストレイ

「会計」、「簿記(特に複式簿記)」という切り口で世界史を縦断する一冊。本書は人間の「損得勘定」「貸し借り」という根本的な行動原理を記録する仕組みとして、「簿記」というものに着目します。複式簿記を使った会計の仕組みが発展する歴史的事件をつまみながら、暗号通貨や人工知能といった現代〜近い将来までをこの切り口で袈裟斬りです。

複式簿記は15世紀のルネサンス期イタリアで現代的な形が確定して以来、何世紀も同じ様式のものが使われ続けているそうで、そもそも文字が発明される以前のメソポタミア文明において貸借を記録するための簿記のような仕組み(テーブルゲームに使われるようなトークンが使われていたらしい)からすると千年を優に超える期間、同様の仕組みが人類社会に遍在しつつけているようです。作者はこの理由を、人類が集団生活を行う上で「貸し借り」を覚えておくことが極めて重要であり、簿記はそれを記録する仕組みとして本質的に人間が必要とするものだからではないか?としています。人間の生き物としての本性に、人類社会に共通するなにがしかの存在理由を求めるのはジョゼフ・キャンベルの『千の顔を持つ英雄』のような論の広げ方ですね。個人的にこういう世界に対する視野が開ける感じの本は大好物なので、最初から最後まで徹頭徹尾読んでて面白くて仕方がありませんでした。

資料を掘り起こし、仮説を立てて戦わせ、歴史というジグソーパズルのピースを作るというよりは、先人の研究成果をある切り口で組み合わせ、1枚の見甲斐のある絵を組み立てるタイプの歴史の本。ダイヤモンド氏は歴史のピース作りもやっていたのかもしれませんが、タイプとしてはジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』と似たような本に感じました。

複式簿記の勉強のモチベーションを喚起する意味でも、歴史の一大スペクタクルとしても超おすすめの一冊です。複式簿記の本は一度読んであまりに問題集っぽすぎてダメだったんですが、「会計」の本を読めば良いのだと言うことがよく分かりました(そして本を買いました。)

昨年1年浮気したりしましたが、僕の決めた自転車は道楽号=PanasonicのORC-08です。そんな道楽号に前からやってみたかったのがベンドフォークからストレートフォークへの交換です(見た目がCo○nagoっぽいのカッコいいなぁというミーハーな動機)。直接伺ったことはないんですが、某Am○ndaの千葉さんによれば、「フロントフォークは走ると止まるを決める自転車の命、特に剛性が極めて重要」ということなので、これを鵜呑みにして色々と物色してみると、Wound Upというアメリカのメーカーのものが、カーボン、ストレート、高剛性と要求を満たしそうな予感。しかもオフセットが48ミリまで選べる。特にフォークオフセット(フォークコラム延長線からフォークが何ミリ前に出ているか)やヘッド角は操舵性に強い影響があるので適当には選べないらしい……ということなので研究してみました。

自転車(というか二輪車全般?)のフロントセクションにはトレールという数値が非常に重要ということのようです。下図にあるようにフレームを横から見て、前輪の車軸から垂直に下ろした線とヘッドチューブの延長線が地面で作る寸法の差分だそうで、短いほど運動性や操舵性が上がり(ハンドルの切れ方がピーキーになり)長いほどその逆で直進安定性が良くなるということのよう。オフセットを長くするとトレールは短くなり、短くすると長くなる(ヘッド角にも依る)と言うことのようです。アンカーによれば、ロードバイク向けのトレールの理想値は55-58mm、許容値は50-64mm。たかだか1.4cmの長さの違いで乗り味がかなり変わるという事みたいです。

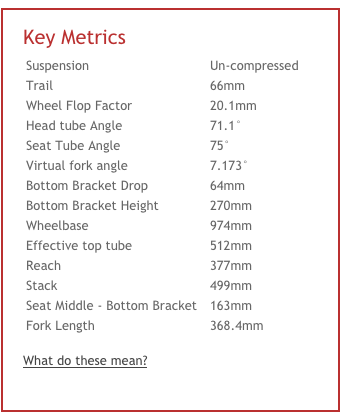

道楽号の実家であるPanasonicサイクルテックのサイト を参考に(道楽号はサイズ500)、bicycle calculator でパラメータをいじってジオメトリーを再現すると大体こんな感じ。フォークの寸法は公開されていないので、後述の通りパナソニックサイクルテックに問い合わせました。

トレールは66mm。小さいサイズはフロントセンターを確保しつつ、ヘッド角やフォークオフセット等で工夫が必要なため、設計が難しいという話を聞きますが、割と長めのトレイル。しかしこういう風にジオメトリーをじっくり眺めてみると、PanasonicのPOS、サイズは10mm単位で指定できるけどフォークはオフセット46mmの1種類という事みたいですね。この点でいうと、フォークのオフセットを3種類くらい用意しているアンカーの方がきめ細かいことをやっていると言えそうです。

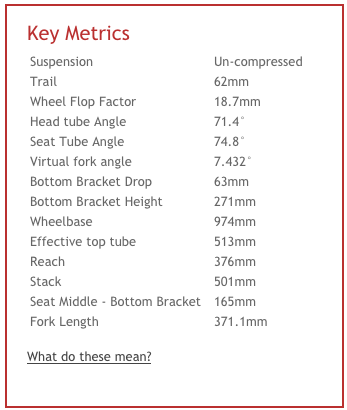

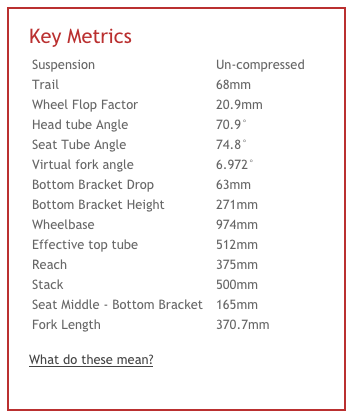

さて、もう少し突っ込んで研究してみたいと思います。フォークの肩下寸法の違いによるヘッドアングルの変化も考えておきたいところです。パナソニックサイクルテックに問い合わせてみると、このクロモリフォークの肩下寸法はブレーキ穴-ホイールアクスルで計り、357.5mmということです。ブレーキ取り付け穴中心から下玉押し取り付け部までの長さは約8mmなので、レース-ホイールアクスル間高さは365.5mm、他方、Wound Up Road XフォークのBrake Heightは354mm、Race Height368mmとあります。フォークの仮想ブレード長さは三平方の定理で計算できるとして、これを入力してみると…

オフセットを48mmにしてみるとヘッド角が0.3度立ち、トレールが62mmとアンカー的許容値の方向に行くようです。

オフセットを45mmにしてみるとヘッド角が0.1度寝て、トレールが68mmと伸びます。

不確定要素はありますが、アンカーが言うところのロードバイク的な味付けにするなら48mmが良さそうです。

しかしORC-08(現在の型番だとFRCC02)、サイズ500だとBBドロップ(ペダリングの安定性を決めると言われる)が64mmなんですね。長期間乗ったことのあるアンカーのRA5が70mmという事なので6mmも高い。ORC-08から感じた、「腰が高い感じ」はほぼホリゾンタルフレームであるということよりも、ここから来てるんでしょうかね

フォークの交換というアイデアから色々ジオメトリーについても勉強することができました。次の自転車を買うのがいつになるか分かりませんが、それを選ぶ際にも、より踏み込んだ選び方ができそうです。

地方局の人気アナウンサーから転身して福岡市の市長になり、大胆な施策で街の活性度を非常に上げている高島宗一郎氏の初著作。

民間目線で改革を進めているというよりも、とにかく合理的で優秀な人であるという印象である。責任と権限が表裏一体であり、責任の取り方に市民による罷免の可能性を置いて、変化を起こすことによる軋轢を受け止めて権限を振るっていく著者の施政は、読んでいて非常に気持ちがいい。そもそも直接選挙が可能な地方自治体の首長は、トップダウンに物事を動かせるので、いい人が上に立つと劇的に物事が前に進むというのは聞いていたが、福岡市は実にいい首長に恵まれたなと思う。

特に就任以後に遭遇した熊本の地震におけるIT技術の有用性を示すパートは印象的だった。災害対応、特に救援物資を手配する物流部門にITが有用なことはアマゾンやウォルマートなんかを見ていれば非常によく分かるわけで、ソフトウェアや情報システム開発を自分でやったことがあるなしに関わらず、災害対応の指揮を執る首長にITリテラシーは不可欠だろうと思う。少なくとも、パソコンを使っていないことを公言したり、パソコンが使われたことが驚愕を以て迎えられるような人たちがリーダーになることには弊害が大きいだろうなぁ、というのが強い印象だった。お年寄りでもセンスや知識があるなら上に立ってもらっていいが、使えないし覚える気がないのならさっさと若手に道を譲るべきだろう。自分が選挙権を行使する際には意識したいと思う。

見目麗しく収益性が良くても、本来の存在意義を侵すようものだったり、関係者への利益誘導を同時に行う「行政改革」というのが世の中にあふれているので(個人情報管理に問題のある企業が運営するツタヤ図書館とか、周回遅れで世界の流れに逆行する水道民営化とか)、逆に市長の施政に批判的な本や、「影」の部分を取り上げた文章を読んでみたくもある(質の悪い単なる誹謗中傷も多いのだろうから、玉を見つけてくるのは大変だろうが)。あと、現在の清廉潔白で果断なありようが、歳を重ねてどう変わるのか、ちょっと見てみたくもある。

ともあれ何より、アグレッシブに成長を求める姿勢は非常に共感する。そう、公教育や福祉、学問の振興や文化財の保存(このほか、僕は知らないが世の中に必要なこと)にもっとお金を回すには、今の日本には豊かさが全く足りない。利益を追求するビジネスにおいて、非効率で儲からない事に時間や労力を浪費し続けるのは、全くのナンセンスなのだ。短い時間でバッチリ儲けてガンガン従業員に給料を払い、ほどほどに税金を納めつつ、おいしいものを食べたり、友人や家族と楽しいことをするべきなんである。

正統派のナチズムを継承している家庭に生まれた女性が、所謂ネオナチのメンバーとして青春時代を送りつつも、その中で後に夫となる男性と出会い、そして彼の子どもを妊娠したことを大きな契機としてネオナチを脱退するまでを描いた自伝。

ネオナチというとビジュアルくらいしか思いつかないのだが、どういう人たちなのかと言うことについてもよく分かった一冊だった。大抵の人間は人生があまり上手くいっていないチンピラで、自分の劣等感をごまかすために懐古的で排外的なイデオロギーに傾倒していることにして暴れ回っているということのようで、日本にも似たような人はいるよなぁなどと思ったりした。

彼女がネオナチを脱退できたのは、もちろん本書に書いてあるように、夫となる男性との出会いや妊娠という契機もあるだろうが、詰まるところ彼女自身のが生まれ持った人間性や知性、特に自分の体験を客観的に見るメタ認知能力に、ネオナチの思想が堪えられなかったということなのだろうなと思う。正当なナチズムを曲がりなりにも実践しようとしている家庭に生まれてしまったことも、逆にネオナチとして活動している人々の大言壮語や言行不一致に気づく原因になっていたようにも読めた。

本書の中で指摘されているようにネオナチの思想は非常に偏向していると思うし、ネオナチのメンバーもろくでなしばかりという彼女の指摘も、本書の中の描写を見る限りは頷ける。しかし、ネオナチの思想に染まり、排外主義的な活動をしている人たちの現状は、100%彼らの責任に帰されるものなのか、というのは、最近読んだ本的にはちょっと思ったりする。彼らの中には、公的なサポートを受けられない程度に色々なハンディを負った人がいて、そんな彼らに手を差し伸べたのは極右思想だけだったりしなかったのだろうか、などと。

密漁に暴力団が関係している、というタイトルから想像できる以上の中身がある本だった。昔はヤクザとカタギの漁師の差が曖昧だったこと、カタギの漁師も生活のために密漁に手を染めることがあり、物流の上流から下流まで、「分かってやってる」部分があること。暴力団(というかヤクザ)の上意下達、滅私奉公な道徳が戦中には称揚されすらしたこと。北方領土沿岸での密漁とソ連の諜報活動等々、目から鱗が落ちまくりである(サカナだけに)。

「おまかせ」の「時価」という消費者にとって入りにくい寿司屋は、漁業という産業の性質と、寿司屋というネタの品質に出すものの品質が大きく左右される料理であるという点を考慮すると、商売の方法として合理的である、ということも語られている。結局、魚が安く安定的に手に入るということが、日本が海に囲まれていることや冷凍技術の発達を差し引いても、何かしらの無理の上に成り立っているのかもしれないという想像力が必要なのかもしれない。結局平成の30年でなんでも「安く」、「便利に」を追求して、消費者がそれに馴らされてしまったゆえの弊害という感じがする(いよいよ日本中あちこちで顕在化しつつあることであるが)。

正直魚が食べにくくなる本ではあるが、魚を口にする消費者として、最低限持たなければならない知識だろう。非常に評判が良い本だったとということだが、確かにとてもいい本だった。

本作も気づけば数年に渡って出続けているわけですが、ついに最初の事件から主人公の宿敵として暗躍し続けたドクター・ハートレスの真意が明らかになります。

本シリーズ、特に途中からはこれはどうやって着地点に至るのか、などと恥ずかしながら物語を読めてない感じだったのですが、今巻にてやっとこ理解が追いついたというか、ロード・エルメロイII世あるいはウェイバー・ベルベットの物語は、結局そこなんだよなと思わせる展開になりました。

冬木の聖杯を解体するエルメロイII世と、イスカンダルに未練たっぷりの本シリーズ冒頭のエルメロイII世を見比べると、世界のためにヒロイン(イスカンダル)との縁を断ち切るギャルゲーの主人公的なエルメロイII世が見えてきてなかなかエモいわけですけど、『Fate/Stay Night』から見たとき、『Fate/Zero』とはまた違った外伝として読めるのかしら?などと思ったりします。(先の展開が予想していない方向に行く可能性もありますが。)Zeroからすると、ヒロイン(ウェイバー)が主人公になる外伝みたいでもあり……。

キャラクターの造形として、自己の適性や年齢なりに成し遂げてきたキャリアと、自分の理想像にギャップがある自己受容度の低さがエルメロイII世の魅力なので、結局そこは崩れないんだろうと思っていますけど、一皮剥ける(のであろう)エルメロイII世の姿がとても楽しみです。

家政=「家庭という組織の管理運営」は、ちょっと前までは女性の仕事という考えが一般的だったわけだが、人間の歴史を紐解けば必ずしもそうではなかった。前近代までのヨーロッパの封建的家父長制と家内制手工業中心の経済の下では、家政は男の仕事、というか男女が協力して行うものだった。本書はそんな時代の終わりに生きていたオーストリアの田舎領主、ホーベルク卿が書いた『ホーベルクの家政書』を紹介しつつ、産業革命から始まった「主婦」や「女の仕事」としての家政について考察する。

百姓、というと現在は農業従事者の蔑称のようなニュアンスで捉えられたりするが、本来は「100の仕事をこなす」という意味であったそうだ。貨幣経済や物流が未発達だったため、製糸、紡績、食糧生産から土木工事まで、実際衣食住のかなりの部分を自力でまかなっていた(賄わざるを得なかった)。「家政」や「家事労働」が現在侮られがちなのも、それに近い意味の変容という感じがする。そういう意味で言うと、現代は近代に工業化と徴兵制度によって「企業戦士」と「銃後を守る主婦」に性別役割分業された時代から揺り戻しつつ、新しい家庭の形を探す過程なのかもしれない。

家庭の管理ってやってみると案外楽しいし、昔に比べれば機械化も外注も進んでいるので、男性諸氏もやってみるといいと思う(一人暮らしだとやらざるを得ないわけだが)。『カードキャプターさくら』の桃矢お兄ちゃんや藤隆お父さんは、当たり前のようにキッチンに立つ男だったが、男から見てもカッコいい良い男だったわけで。余計なことを付け加えると、個人的には女性もぜひ「一家の大黒柱」をやってみてほしい、と思ったりする。

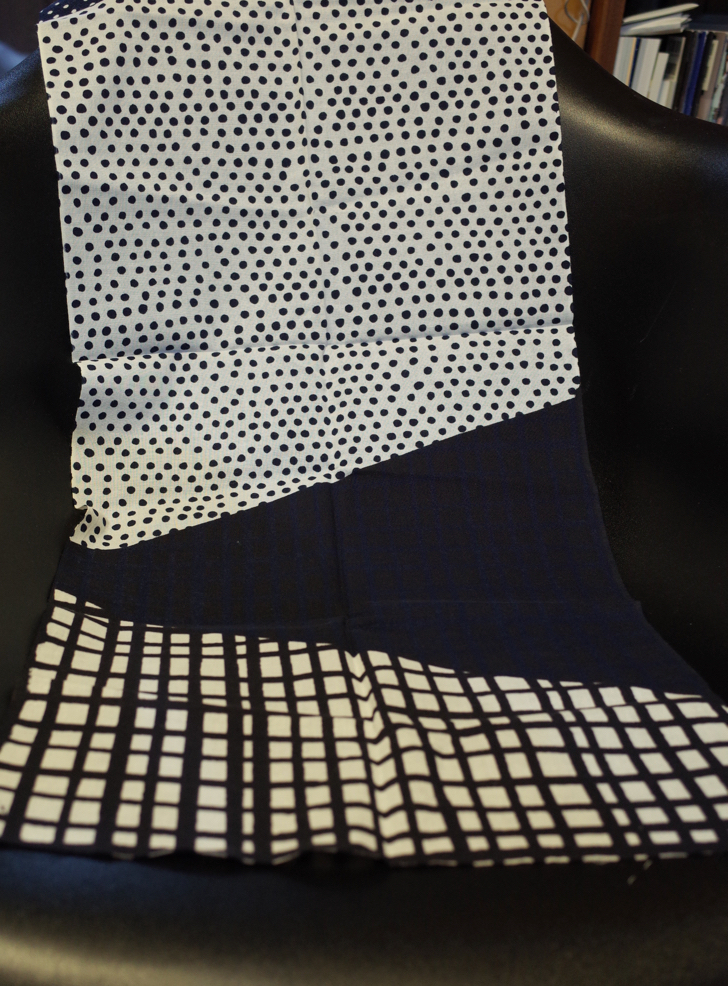

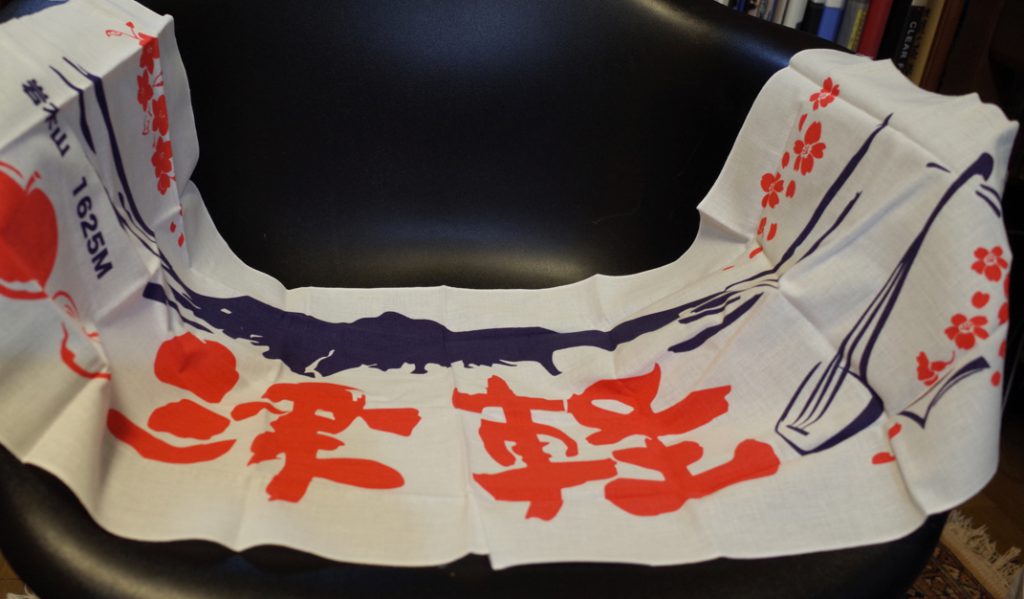

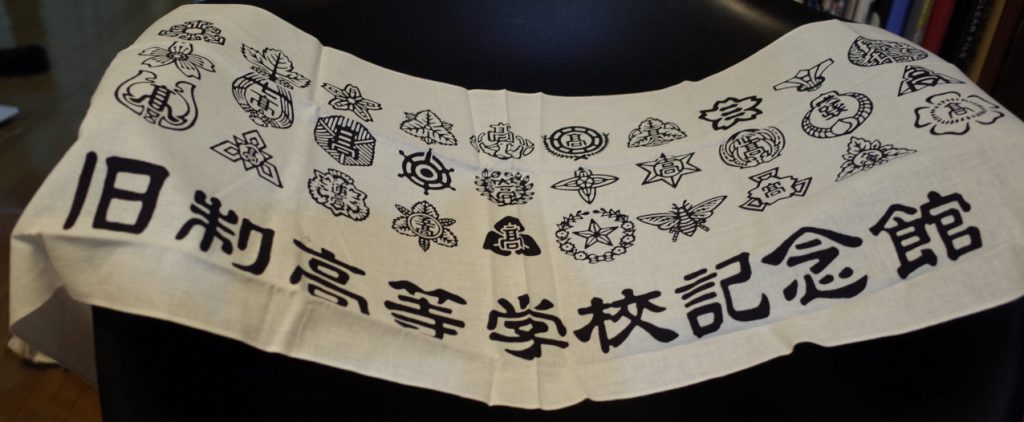

実はここ10年近く密かな趣味がありまして、出張等で国内旅行をした際にその土地っぽい手ぬぐいを1つ買って帰るというものです。私服の時のハンカチとして結構使えるので実用性もありますし、「手ぬぐいを使っている」と周囲に言っておくと、案外周りから集まってきたりするのでお金がかからなくてお得ですよ。ということで簡単にご紹介してみたいと思います。

1枚の絵をプリントしたもの。タワー系で売っているものは縦方向にタワーの形をもしたものが多い気がします(手元には1枚しかありませんが、色々見たことがある)。

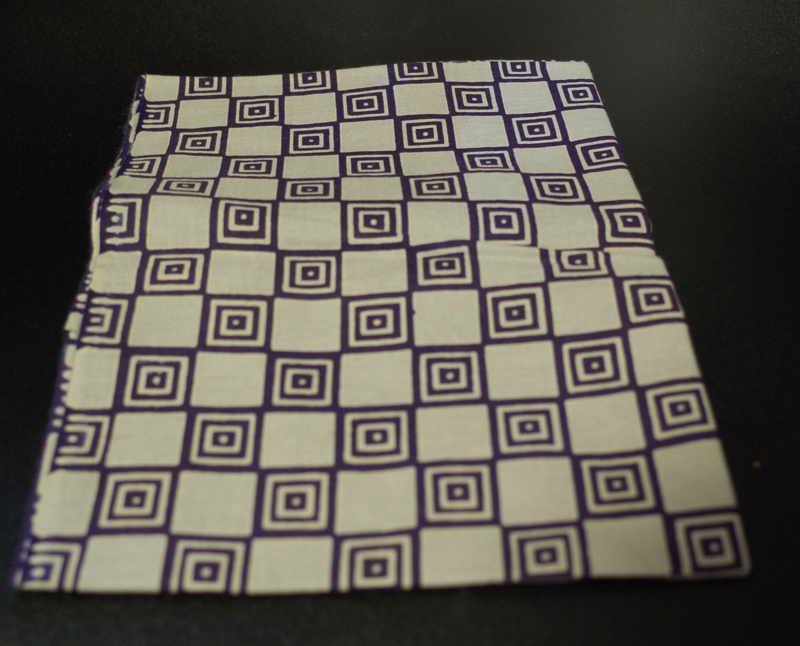

日本版ポルカドットは「豆絞り」なんて呼ばれたりしますが、簡単な幾何学的模様の他、エッシャーのだまし絵のようでそうでもないようなものもあります。青森で買った豆絞りの手ぬぐいは林檎の豆絞り(林檎絞り?)みたいな柄で良かったです。

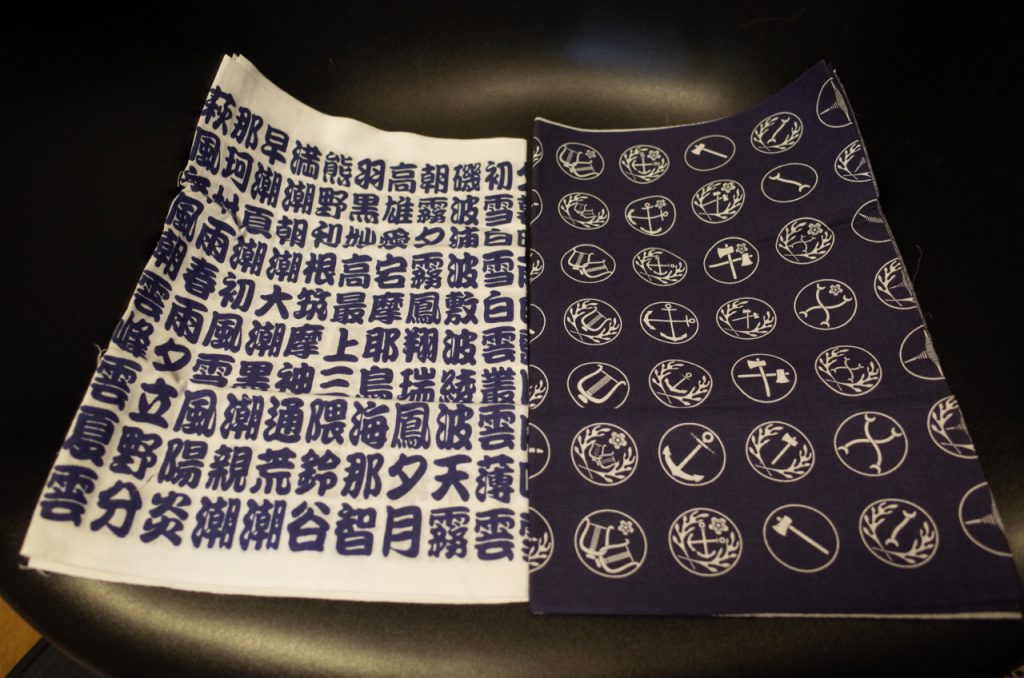

特定のテーマに沿った知識を授けてくれるもの。横須賀、呉等、海上自衛隊の基地がある街に行くと大抵海軍、自衛隊関連の手ぬぐいが売っています。左は旧帝国海軍の軍艦名、右は海軍の専門性を表す記章の一覧です。

企業ロゴ、これは実家の車がホンダ車だったので、京都のディーラーからもらったとかそう言うのだと思います。地方の名物、博多帯柄の手ぬぐいなんてのもあります。

いかがだったでしょうか?1回の旅行で1枚なのであまり集まりませんが、色々な色柄があって楽しいですよね。実用品としても手を拭いたときの水切れが上品で良いのです。とりあえず浅草とか京都とか和風押しの街に行けば豆絞りとか適当な柄の手ぬぐいが500円くらいで買えますので、そこから入門するのが良いと思います。皆さんもぜひ手ぬぐい、使ってみてください。

玉川上水に入水して心中したはずの太宰治が2017年に転生した、というところから始まるコメディ?失礼な言い方をするなら「帰ってきたヒトラー」も似たような作品ですかね。あっちは社会風刺の効いたコメディですが、こっちはあくまで小説家ですので、純粋にエンターテインメントって感じです。後書きまでそれっぽいので、この本全体が転生した太宰治によるもの、ということなんでしょうか。

佐藤友哉先生というと、私の場合「物語シリーズ」で有名な西尾維新氏が出てきたあたりの若い頃の作品をチラッと目にしたことがあるくらいだったと記憶しています。文芸誌ファウストで

惜しむらくは太宰治は教科書に載っていた「走れメロス」くらいしか読んだことがなかったということです。読後に青空文庫でいくつか出だしだけかじってみると、確かに本書のような文体で句点の使い方が印象的。なんとなくヌルヌルした感じの言葉遣いです。そんな状態で読んでも普通に面白かったんですが、下知識があればもっと面白いんでしょうか?下敷きになっている諸作品や、そこから滲み出る往時の太宰の性格や生き方をあれこれ想像するのは、後世の人間の特権ですね。

扱われる事象も現代的ですし、太宰治の作品と生涯に興味を持つきっかけとして良い作品の1つなのではないでしょうか?