さて,この前修理に出したLAMY 2000の万年筆が9月6日に修理を終えて帰ってきました.

納期は修理の見積もりが終わるまで3週間,そこから修理を完了して帰ってくるまで約1ヶ月.案外時間がかかります.店から代理店を経由してメーカー送りになってるんですかね?ちなみにお値段11880円(税込み).結構しますが,まぁ本体を買い直すよりは安い.

ペン先はそのままで首軸と吸入器本体後部が交換という風になったので,本体はほぼ新品ですね.多分首軸と吸入器のはめ合い精度の関係で,両者がセットになってるんでしょうね.

キャップと本体で照明の反射具合の違いが分かるでしょうか?5年使用でこれくらい表面がつるつるになるという証拠でもあります.

首軸の部分はインク漏れ対策でステンレスのモノコックになっています.無料バージョンアップされたような感覚.有償修理だけど.

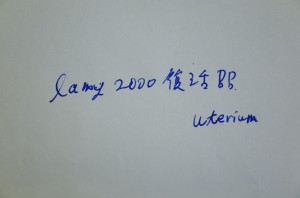

書き味は正直最後に使ったのが2ヶ月前なのでよく覚えていませんが,引っかかりもなく,紙の上をスルスル走ります.字幅が太いのが難点ですが,これがいいのです.字が汚くて失礼.

万年筆使用の理由の1つに,ペン先の削れが自分の書き癖を覚えるというポイントがあると思うので,ペン先をそのまま維持しようとするLAMY社の修理ポリシーは非常に好感が持てます.国産メーカーを含めた他のメーカー産もこういう方針で修理してくれるんでしょうか?手持ちの他の万年筆が壊れたら是非とも身銭を切って調査してみたいと思います.

万年筆の修理(LAMY2000)

予算:11880円(税込み)

納期:約2ヶ月