自転車マニアなら名前を聞いたことくらいはあるであろうオーダーメイド自転車ブランド「アマンダ」の写真集&アマンダの職人千葉洋三さんへのインタビューの2冊組みの書籍。世界で最初にカーボンバイクを作り始めた人の1人だそうです。その他にはカーボンを使ったディスクホイールやクロモリパイプと木リムでできたコンプレッションホイール、ペダリングモニタのSRMの輸入代行もやっていた方。東京にあるパンダーニというお店の方が製作された同人誌?のようなもの。

漫画同人誌を集めている関係上、こういう個人出版の本は好きなので買ってみました。結構高価でしたが、800冊限定で装丁に凝り、利益を出そうとするとこんなものかなぁと思います。日本ではアメリカとは違って産業遺産というものが大切にされないので、案外こういう工業製品を作っていた人の写真集なんかは歴史的な価値が出てくるのではないかと思っていたりします。しかもただのオーダーメイドフレームではなく、世界初のカーボンバイクを作ったビルダーさんですから、自転車製造の歴史の中でもメルクマールに当たる人なんじゃないかと思うのですよね。

鋼のフレームを至高とする思想の持ち主の方で、鋼と同様の走行特性を持たせつつ、少しでも軽く作るためにカーボンを使っているということのようです。理論を要約すると、

– 質量、剛性(ヤング率、特に前三角に重要なのはねじれ剛性のようですが)、強度(引張強さ)のバランスを取るとき、フレーム素材としてバランスが取れているのは鋼。

– アルミ合金やチタンは、合金の選定と設計によって強度で鋼と同等にでき、質量の点で鋼に優れるが、剛性で全く適わない。

– 質量増加を抑えつつ剛性を稼ぐために薄肉大径化すると、今度はぶつけたときにすぐへこむようになるので扱いがデリケートになる。そんな自転車は実用品としてどうなの?

という事みたいです。実際に走っているときのことを考えるともっと複雑な力がかかるのでしょうから、単純な物性値のみで比較するのが妥当なのかは分かりませんが、割と納得できる理屈。千葉さんの場合、大学の先生と組んで論文を出しているみたいなのですよね。ちょっと読んでみたい。CiNiiに2000円払えば一部読めるようですが。

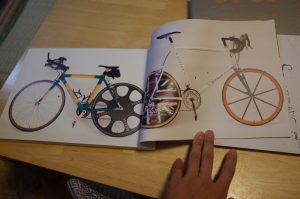

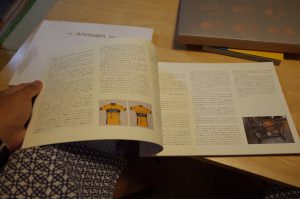

一部をチラ見せ。

表表紙と裏表紙。箔押し

中身は二分冊で、一冊は写真集。おそらくはパンダー二のお店に縁のある方の自転車なんでしょうから、世の中にはもっといろいろな自転車があるんでしょうね。もう一冊には、amandaの歴史を物語る各種の写真と、千葉さんへのインタビューなどが載っています。

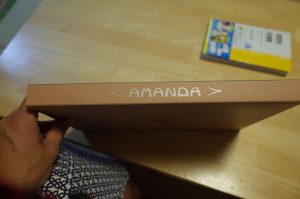

ちなみに背表紙はこんな感じ。

現代のカーボンフレームに比べると決して軽くはないが、踏力を推進力に変換する効率が良いので良く走る、というアマンダのバイク。僕も欲しいのだけど、今は乗るものもあるし、千葉さんも高齢なので、多分ご縁はないんだろうなぁと思っていたりします。ホ、ホイールくらいなら作ってもらえないだろうか?

この写真集、まだ在庫は残っているんでしょうか?こちらから買えますので、興味がおありの方はお早めに。