総評

- 原作ファン(筆者のことである)大満足の傑作リメイク

- 原作の良さを大切に生かしつつ、今風の快適で便利な新要素を追加(アビリティや新しい術法)

前提(となる自分語り)

- RPGとしても、テレビゲームとしてもほぼほぼ最初にプレイしたのがロマサガ2。いとこが持っていたのが憧れで、確かどこかの中古ゲーム店(大阪の北摂のどこかか、岐阜のどこかだったような気がする)で買ってもらった記憶がある。

- しかしまぁいまから思えば、こんな特殊で通好みなRPGをよく買ったもので。普通ドラクエとかFFだろうと思うものだが。

- 小学生のときにはクリアできずに、攻略本ばかり眺めていた(ゲームオーバーになるのが怖くて強いボスに挑めなかった)。陣形を取るために皇帝継承してはルドン送りにしていた。

- 大人になってから、リマスター版を「プレイ納め」のつもりでドロップアイテム含めてコンプリートした。

- プレイのきっかけは、声優の中村悠一さんが配信でやっていた体験版。「むむ、女性キャラクターがエッチでかわいいぞ」となってダウンロード、ハードモードが普通に歯ごたえがあり、面白かったので本編も発売日のダウンロード。

- ちなみに一番最初に買ったのは『SDガンダム 円卓の騎士』である。

面白かった点

- 歯ごたえ(特にハードモードの序盤)

- 仲間・装備・技・術が少なく、後述のアビリティもないので、手持ちのデバフや防御技(パリィなど)を上手く使わないと消耗戦になりがち。基本的に景気よく技や術を使ってLP(キャラクターの生命力)を節約するか、BP(技や術で消費するポイント)を節約するかの2択を迫られるのが楽しかった。さすがに後半は強化度合いによってはヌルゲーになるが、その辺をカバーするのが難度「ロマンシング」なのかなと。スタッフはこのゲームの売りをよく分かっている。

- 特に女性キャラクターがエッチでかわいい。

- 3Dモデルだけでなくモーションがよくできていて、上品そうなキャラクターは動作や仕草も上品そうで凝っている。原作はいくつかのモーションパターンがあるドット絵(それでもSFCでは最高峰に近いわけだが)と、ちょっとした台詞くらいしか個々のキャラクターの情報量がないわけだが、そこを上手く解釈して現代のゲームにしていると思う。ただ、女性キャラクターは概してLP低めなので、女の子だけでパーティを組むのも特に序盤は難しく、屈強な益荒男を盾にするみたいなプレイングになった。

- 結構元になっている人種の特徴を反映しているようなモデリングも割と良くて、結構好きなんですよね。

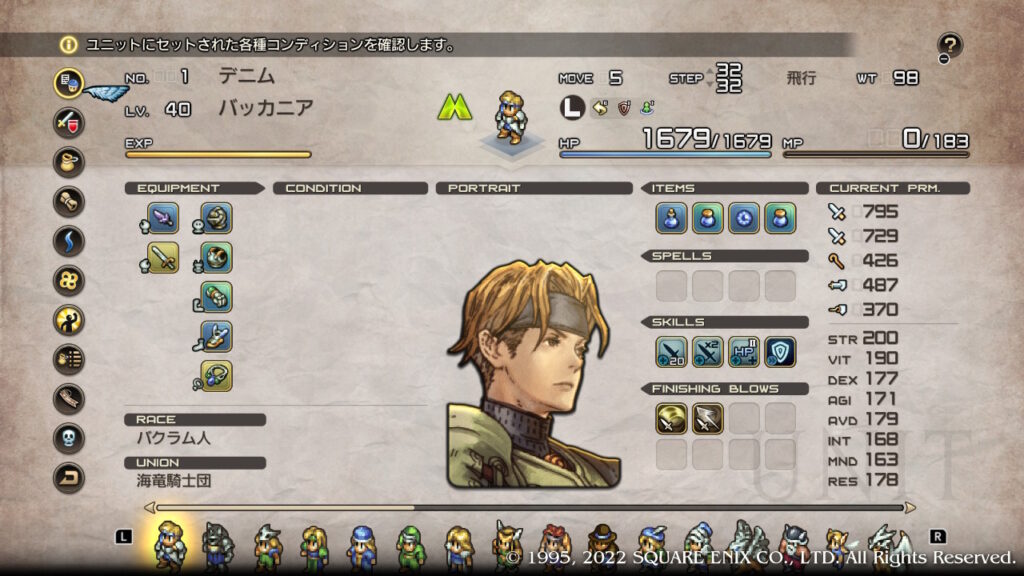

- 追加要素

- アビリティ、もともといろいろな特徴があるキャラクター(クラス)が出てきて、彼ら彼女らで5人パーティを組み、陣形で役割分担させながら戦術的に戦うのがロマサガ2なので、キャラクターをさらに特徴付ける(盾役、技攻撃、術攻撃、回復補助)のにアビリティが一役買っていてカスタマイズ性が楽しい。

- 装備のステータスアップ要素の調整が上手い。上手く装備をカスタマイズすると専門特化してすごいダメージが出たりするので、いじりがいがある。ステータス異常防御とのトレードオフになるのも○。

- 弱点属性の存在により、原作よりもいろんな武器や術、ひいてはいろんなキャラを使うインセンティブになる。

ちょっとどうかなと思った点

- 戦闘時のカメラ

- どの敵を選んでいるのかわかりにくかったり、敵の数が分かりにくかったり。

- エンディングムービーの誤字(たいしたことではないが)

- 帝国大学で「人材を排出」

そもそもロマサガ2の好きなところ

- LP回復手段が乏しい

- これ、一見不便なように見えて、作品の重要な要素である「継承」を上手く反映しているんですよね。LP回復手段が基本ないので、七英雄やモンスターとの厳しい戦いの中で仲間が死に、同じクラスの次のキャラあるいは別のキャラを補充して志を引き継ぎ戦っていく。ちょっとした要素だけど、なんかこう千年近くをかけて七英雄と戦っていくこの作品の特徴を上手く生かしてると思うんですよね。

- こう考えると、リベサガでは戦闘不能キャラに対する全体攻撃による「死体蹴り」がなかったのは難易度を上げる要素とはいえやや残念といえるかもしれない。

- 一見意味のなさそうな要素に含まれるリアリティ

- 一見無意味に見える「なにか飲み物を」

- 強大な七英雄というモンスターと戦う戦力が、(RPGにありがちだが)少人数の特殊部隊のような皇帝パーティしかいないという特殊な状況で、複数の国の上に立つバレンヌ帝国の皇帝その人が、広い領土をヒィヒィ言いながら縦横無尽に走り回るのがロマサガ2である。玉座に座るのではなく、時代劇『暴れん坊将軍』の徳川吉宗のように「自分で汗をかいて自分の足で歩き、市井の人と交わるのが好き」ということこそが、バレンヌ帝国の皇帝たる器ということなのかもしれないなぁ思わされる(継承法により能力や記憶は引き継がれるため、普通は問題になるであろう能力的な資質はこの場合問題にならないはずなので)。

- そもそもオープニングとエンディングが最終皇帝が座っている酒場で始まる物語ですしね。

- 「帝国大学」

- ゲーム的にはクラス「軍師」が仲間にできて、特定のイベントをクリアするための有利な選択肢が増えるだけの施設(リベサガの場合アイテムがもらえるクイズができるが)である「帝国大学」ですが、そこで仲間になる軍師君の発言「七英雄を倒したら皇帝は退位して共和制に移行する」が割と深いんですよね。

- 現実的に考えると、人類共通の敵である七英雄との戦争が終わったら内部分裂と場合によっては内戦に移行するのが人類文明の常な訳で、それを抑止するには中央集権的な帝政から共和制と連邦制?に移行して行くのは割と合理的で、国家を率いて戦争をするという内政シミュレーション的な要素を上手く生かしてるフレーバーだなと。

- 一見無意味に見える「なにか飲み物を」

というわけで、思いがあふれだしてあれこれ書いてしまった。リメイクばかりでは文化はしぼむばかり、と思ってはいますが、名作は名作なので、それをちゃんと生かして素晴らしいゲームを作ってくださったスタッフの皆様ありがとうございました!本作の成功を受けて作られるであろうロマサガ3とサガフロンティア2のリメイク、リマスター版も大大々期待しております!